Erhalte in wenigen Sekunden Zugang.

Warum Business Cases heute unverzichtbar sind

Marketing‑Budgets stehen unter Beschuss, Projekte konkurrieren um knappe Ressourcen und jede neue Software muss ihre Existenzberechtigung schwarz auf weiß beweisen. Wer dafür lediglich ein Bauchgefühl oder ein paar PowerPoint‑Folien hat, wird in der nächsten Steering‑Committee‑Sitzung gnadenlos überstimmt. Ein Business Case schließt diese Lücke: Er übersetzt eine Idee in klare Zahlen, bewertet Alternativen und liefert eine belastbare Handlungsempfehlung. In den folgenden Kapiteln erfährst Du, wie Du einen Business Case systematisch aufbaust - von der Situationsanalyse bis zur Präsentation vor Deinen Chefs - und warum sich gerade bei der Einführung von Marketing-Technologie ein strukturiertes Vorgehen auszahlt.

Was ist ein Business Case?

Ein Business Case ist ein faktenbasiertes Entscheidungspapier, das belegt, warum eine Initiative wirtschaftlich sinnvoll ist. Er beantwortet im Kern drei Fragen:

- Was passiert, wenn wir nichts tun?

- Welche Optionen haben wir und welche erbringt das beste Ergebnis?

- Wie hoch sind Kosten, Nutzen und Risiken über den gesamten Lebenszyklus?

Der Business Case ist damit kein Pitch‑Deck und kein Vision‑Paper, sondern die verstehbare Brücke zwischen Idee und Investitionsentscheidung. Es geht darum, dass Optionen in Zahlen bewertet werden, um damit eine Entscheidung mit längerer Tragweite zu untermauern.

Warum und wann braucht man einen Business Case?

Wir haben eben schon gesagt, dass mit einem Business Case längerfristige Entscheidungen vorbereitet und mit einem Zahlenwerk untermauert werden sollen. Denn bei Marketing-Technologie handelt es sich um IT-Projekte und schon kleine IT‑Projekte können schnell hohe fünfstellige Beträge verschlingen – Tendenz steigend. Spätestens wenn

- CapEx oder OpEx (Buchhalterisch Investitionen oder Betriebskosten) jenseits des aktuellen Tagesgeschäfts anfallen,

- Ressourcen anderer Abteilungen gebunden werden,

- strategische Chancen oder Risiken (z. B. größere Bekanntheit oder Datenmigration und Ausfallzeiten) im Raum stehen oder

- Prioritäten im Projektportfolio neu gesetzt werden,

fordert das Management einen Business Case. Kurz gesagt: Immer dann, wenn eine Entscheider fragt "Warum genau brauchen wir das?", lieferst Du den Business Case in dem Du mit Zahlen begründest, warum Du eine Investition tätigen möchtest, warum Du in einer Digitalabteilung oder im Marketing eine neue Technologie einsetzen möchtest.

Wichtige Abgrenzungen

Viele verwechseln den Business Case mit anderen Strategie‑ oder Projektpapieren. Hier siehst Du die Unterschiede im Überblick:

|

Kriterium |

Business Case |

Business Plan | Executive Summary | Projektcharta | Business Model |

|

Zweck |

Investitionsentscheidung |

Gesamtplanung eines Unternehmens | Kurzüberblick für Stakeholder | Projektauftrag | Wertschöpfungslogik |

| Zeithorizont |

1-5 Jahre |

3-5 Jahre | 1-2 Seiten | Projektlaufzeit | Lebenszyklus |

| Finanzfokus |

TCO & ROI |

GuV, Bilanz, Cashflow | Minimal | Budgetrahmen | Stückkosten / Roherträge |

|

Autoren |

Fach-/ |

Gründer, Finance | Unterschiedlich | Projektleitung | Strategie |

Du musst also nicht für alles ein eigenes Dokument erstellen. Oft reicht ein guter Business Case mit einem Executive Summary als Überblick am Anfang.

Aufbau und Bestandteile eines Business Case

Anders als viele Guides suggerieren, existiert kein DIN‑Standard für Business Cases, auch wenn diese für die Einführung von Software immer ähnlich sind. Folgende Struktur hat sich in der Praxis bewährt. Damit es nicht so abstrakt bleibt erläutern wir es am Beispiel der Einführung eines Digital Asset Management-Systems.

1. Situationsanalyse

Bevor du mit Zahlen jonglierst, verschaffe dir ein klares Bild vom Status quo. Bei IT-Systemen beginnt man mit einer internen Analyse. Dabei sind vor allem die bestehenden Prozesse, deren Stabilität, die genutzten Systeme sowie sogenannte Pain Points (z. B. Aufwand durch fehlerhafte Bilder oder verärgerte Kunden) relevant.

Im nächsten Schritt folgt die externe Analyse. Hier geht es um die Markt- und Wettbewerbssituation. Denn nur wenn wir langfristig neue Kunden gewinnen, können wir auch nachhaltig erfolgreich wirtschaften. Ziel ist es, den „Brennpunkt“ klar und unmissverständlich zu dokumentieren.

Hier ein paar konkrete Punkte, die Du prüfen solltest:

- Wie bekommst du aktuell deine Assets? Müssen diese manuell benannt und in eine Ordnerstruktur einsortiert werden? Abgesehen davon, dass das fehleranfällig ist: Wie viel würdest Du sparen, wenn Assets direkt beim Fotoshooting ins DAM-System gelangen würden?

- Wie viel Aufwand sparst du durch automatische Verschlagwortung?

- Wenn deine Kolleg:innen Assets suchen: Wie viel Zeit ließe sich durch den Einsatz eines DAM-Systems einsparen?

- Wenn deine Assets an bestimmte Ziele – z. B. Website, Marktplatz etc. – überführt werden müssen: Wie viel Aufwand sparst Du, wenn das DAM diese automatisch mit Produkten im PIM verknüpft und passend aufbereitet?

- Wie stark kannst du deine Time-to-Market verkürzen?

- Welche zusätzlichen Umsätze sind möglich, weil Du mehr Marktplätze bedienen oder deine Händler besser unterstützen kannst?

- Und speziell für Online-Händler: Welches Umsatzwachstum ist denkbar, wenn Du Deine Produkte besser präsentieren kannst?

2. Zielsetzung & Scope

Definiere klar, was das Projekt erreichen soll und was nicht. Messbare Kennzahlen (zum Beispiel „Time-to-Market für Produktbilder von fünf auf zwei Tage reduzieren“ oder „Anzahl der Assets auf Marktplätzen von drei auf acht erhöhen“) machen den späteren Erfolg überprüfbar. Darauf solltest Du Dich unbedingt einlassen. Das schafft Vertrauen bei Deinen Vorgesetzten und gibt Dir selbst klare Ziele, auf die Du hinarbeiten kannst.

3. Options-Vergleich

Ein Business Case bewertet immer mindestens drei Szenarien: Nichts tun, ein Kompromiss‑Upgrade und die favorisierte Lösung. Dazu zählen Investitionen, laufende Kosten, Nutzenströme sowie Risiken, die Du idealerweise monetarisierst.

| Option |

Beschreibung |

Initialer Invest | Laufende Kosten p. a. | Erwarteter Nutzen p. a. | ROI (5 Jahre) | Hauptrisiken |

| Do Nothing |

Status quo beibehalten |

0 € | 0 € | -6.000 € | -29 % | Pain Points bleiben / Umsatz sinkt |

| Option A |

Ordnerstruktur auf Fileserver optimieren |

15.000 € | 2.000 € | 12.000 € | 58 % | begrenzter Effekt |

| Option B (TESSA DAM) |

Einführung vollwertiges DAM |

40.000 € | 12.000 € | 55.000 € | 164 % | Change Management |

Möglicherweise wird Dich jemand direkt auf den negativen ROI in Deiner Tabelle ansprechen. Die Annahme hinter dieser Frage lautet oft: Wenn man nichts investiert, kann das Ergebnis höchstens null sein. Genau das stimmt in dynamischen Märkten aber nicht. Wenn du Marktanteile verlierst, weil Wettbewerber durch die Einführung eines DAM-Systems sichtbarer werden und du nicht, führt das zu Umsatzeinbußen. Du verlierst Marktanteile und hast damit einen negativen ROI, ganz ohne investiert zu haben.

4. Kosten‑Nutzen‑Schätzung

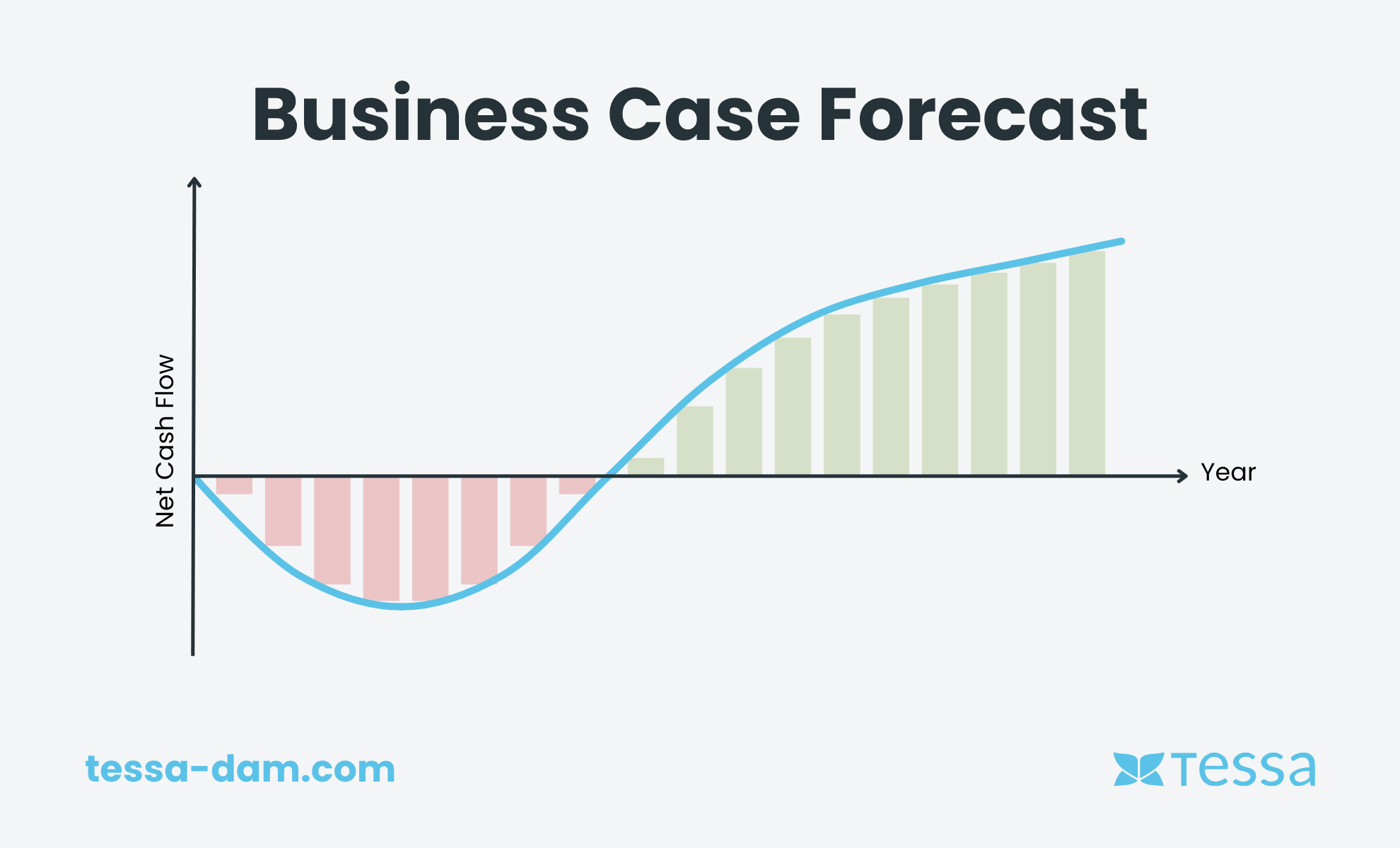

Hier fließen alle relevanten Aufwände ein, zum Beispiel für Lizenzen, Implementierung und Schulungen, ebenso wie der monetarisierte Nutzen wie Zeitersparnis, Umsatz-Uplift oder Risikominimierung. Arbeite idealerweise mit Cashflows statt mit Einmalbeträgen, um den Verlauf von Investitionen und Nutzen realistisch darzustellen. Untermauere Deine Schätzungen mit konkreten Annahmen: Welche Prozesse lassen sich optimieren und was sparst Du dadurch?

Welche Marktplätze kannst Du künftig zusätzlich bedienen und welcher Umsatz-Uplift ist damit verbunden?

5. Risiken und Sensitivitäten

Kein Projekt ist risikofrei. Identifiziere technische, organisatorische und finanzielle Risiken, bewerte die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe und definiere entsprechende Gegenmaßnahmen.

6. Aktions‑ & Projektplan

Auf jeden Fall brauchst Du einen groben Zeitplan, von Kick-off über MVP (Most Viable Product) bis zum Roll-out. Rollen und Verantwortlichkeiten (zum Beispiel in Form einer RACI-Matrix) sorgen dafür, dass jeder weiß, was auf ihn zukommt.

In den Zeitplan solltest Du nicht nur die wichtigsten Zeitpunkte, sondern auch den jeweiligen Zeitbedarf eintragen. Das hilft besonders dann, wenn sich die Ausgangszeitpunkte verschieben.

7. Zusammenfassung der Analyse

Am Ende brauchen Deine Chefs oder die Geschäftsleitung keine 30 Seiten voller Details, sondern eine klare Entscheidungsvorlage. Ein Executive Summary auf ein bis zwei Seiten, kombiniert mit einer Ampelgrafik, reicht meistens aus.

Eine umfassende Analyse solltest Du aber auf jeden Fall in der Hinterhand haben. Bei Nachfragen kannst Du diese dann direkt als Beleg weiterreichen.

Praxisbeispiel: Einführung eines Digital Asset Management Systems – TESSA DAM

Um die Theorie mit Leben zu füllen, begleiten wir ein fiktives mittelständisches E‑Commerce‑Unternehmen namens Woody Living. Der Möbelhändler betreibt fünf Onlineshops in drei Ländern, arbeitet mit 120 Resellern und verwaltet rund 60.000 Bild‑ und Videodateien.

1. Situationsanalyse bei Woody Living

- Assets liegen dezentral auf Fileservern, Dropbox und Agentur‑FTP.

- Für jede Marketingkampagne werden Produktfotos mehrfach angefordert, weil niemand weiß, wo die aktuelle Version liegt.

- Time‑to‑Market neuer Kollektionen beträgt fünf Tage.

- Häufig landen veraltete Bilder im Shop, was Retourenquote und Supportaufwand erhöht.

2. Zielsetzung

Woody Living will die Asset‑Suchzeit um 90 %, die Time‑to‑Market um 50 % reduzieren und die Retourenquote um 1 Prozentpunkt senken. Gleichzeitig soll ein Self‑Service‑Portal für Händler entstehen, damit Aufwände innerhalb des Unternehmens sinken. Zudem sollen mehr Händler und Marktplätze angeschlossen werden.

3. Optionsvergleich

- Nichts tun: Pain Points bleiben, Wettbewerbsfähigkeit sinkt, Umsatzverlust droht, weil Wettbewerber Produkte online immer umfangreicher präsentieren

- Ordnerstruktur aufräumen: Geringer Invest, aber nur kurzfristige Entlastung. Es gibt keinen wirklichen Schritt nach vorn.

- TESSA DAM einführen: Höhere Initialkosten, dafür skalierbare, zentrale Medienverwaltung plus Automatisierung und Selfservice durch den TESSA BrandHub.

4. Kalkulation

|

Kennzahl |

Annahme | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 |

|

Invest (Implementierung) |

einmalig | -40.000 € | - | - |

|

Lizenzen & Betrieb |

11.400 €/Jahr | -11.400 € | -11.400 € | -11.400 € |

|

Zeitersparnis Marketing |

160 h/Monat x 37,50 € | +72.000 € | +72.000 € | +72.000 € |

|

Retourenreduktion |

-1 pp. von 10 Mio. € Umsatz | +100.000 € | +103.000 € | +106.090 € |

|

Umsatz-Uplift |

+3 % | +300.000 € | +309.000 € | +303.183 € |

|

Netto Cashflow |

+420.600 € | +472.600 € | +469.873 € |

Break‑Even: 2 Monate.

ROI nach 3 Jahren: 1.900 %

Selbst wenn der ROI niedriger ausfällt, weil ein leistungsfähigeres DAM benötigt wird oder die Werte zu optimistisch gewählt wurden: Die Einführung eines DAM ist absolut sinnvoll!

5. Risiken & Gegenmaßnahmen

|

Risiko |

Eintritt | Auswirkungen | Gegenmaßnahme |

|

Akzeptanz bei Usern niedrig |

mittel | verzögerter ROI | Schulungen, Pilotgruppe |

|

Datenmigration fehlerhaft |

gering | zusätzlicher Aufwand | Testmigration, Migrationsskripte |

|

Schnittstelle zu PIM instabil |

gering | Media-Outage | API-Monitoring, Fallback-CDN |

Die User sind das größte Risiko. Hinsichtlich Datenmigration und Anbindung an PIM-Systeme hat EIKONA Media sehr große Erfahrung, sodass diese Risiken i.d.R. in den Setup-Kosten eingepreist sind.

6. Projekt‑ und Aktionsplan

- Kick‑off & Scoping (2 Wochen): Stakeholder‑Workshop, Requirements finalisieren.

- Implementierung (8 Wochen): Set‑up TESSA‑Instanz, Datenmodell, Rechtekonzept, Schnittstellen.

- Pilotphase (4 Wochen): Marketing & E‑Commerce testen Upload‑/Download‑Flows.

- Roll‑out (2 Wochen): Schulungen für Händler, Agency Partners, global go‑live.

- Hypercare (4 Wochen): Support‑Hotline, KPI‑Monitoring.

7. Executive‑Summary

Empfehlung: Einführung TESSA DAM

Investition: 51.400€ Initialkosten, 11.4000 €/Jahr

Break‑Even: 2 Monate

ROI (3 Jahre): 1.900 %

Risiko: moderat, beherrschbar durch Schulungen & Monitoring

Tools & Vorlagen für Deinen Business Case

Damit Du nicht bei Null beginnen musst, findest Du hier bewährte Helfer:

- TESSA Consulting: Wir helfen Dir Potenziale zur Effizienz- und Umsatz-Steigerung durch ein DAM in Deinem Unternehmen zu identifizieren und zu bewerten.

- Excel BC‑Template: Kollaboratives Arbeiten mit Versionierung.

- Lucidchart: Visualisiere Entscheidungsbäume und Datenflüsse.

- Miro: Stakeholder‑Mapping und für Pain‑Point‑Workshops.

- Canva oder Powerpoint: Design Executive Slides in CI‑Farben.

Wenn wir sowas nicht haben, sollten wir es vielleicht zur Verfügung stellen. Ansonsten sollten wir den Punkt wieder löschen.

Unsere 7 Profi Tipps für Erstellung und Präsentation

- Lead with the Outcome. Beginne mit dem Ergebnis (also Deiner Empfehlung), nicht mit der Historie.

- Monetarisiere Zeit. Stunden sind nur dann relevant, wenn sie in Euro auftreten.

- Denke in Szenarien. Best‑, Worst‑ und Real‑Case schaffen Glaubwürdigkeit.

- Stakeholder zuerst interviewen. Stimme Annahmen früh ab, spätere Überraschungen führen zu Zeitverlust und verursachen Frust.

- Zwei Ebenen. Slide‑Deck für Entscheider, Detail‑Dokument für Analysten, gerade in größeren Unternehmen.

- Erzähle eine Geschichte. Pain-Aufreger-Lösung bleibt hängen.

Follow‑Up‑Plan. Nach der Präsentation beginnt die Lobby‑Arbeit. Plane gezielte Touchpoints.

Fazit

Klare Trennung zwischen "Nice to Have" und "Mission Critical"

Wer strukturiert analysiert, Alternativen vergleicht und den Nutzen nachvollziehbar belegt, schafft Vertrauen und sichert sich Budgets. Das Praxisbeispiel von Woody Living zeigt: Die Einführung eines DAM wie TESSA ist nicht nur technisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch überzeugend. Nutze die hier vorgestellte Struktur, um Dein Projekt auf belastbare Zahlen zu stellen und Dich im Investitionsprozess klar zu positionieren.